Wie haben Sie Peter Handke kennengelernt, Herr Kolleritsch?

ALFRED KOLLERITSCH: Er ist eines Tages im Forum Stadtpark aufgetaucht. Das war zu Beginn der Sechzigerjahre. Bei Veranstaltungen stand er still und scheu herum. Im Juni 1963 hat Herbert Eisenreich dann bei einer Lesung im Forum aufgegeigt. Er hat behauptet, dass es niemanden mehr gebe, der einen Roman schreiben könne. Da ertönt plötzlich eine Stimme. Es war Handke, der bis dahin so Stille, und er sagte: „Ich kann's.“ Das war wie ein Schlag. Der Eisenreich hat gedacht, das ist ein Wahnsinniger. Es war eine Vorstufe zum legendären Auftritt in Princeton, eine unvermeidliche Einübung.

Wieso unvermeidlich?

Es hat sich sofort abgezeichnet, dass da ein heller Kopf mit unheimlicher Sprachgewalt im Kommen ist. Obwohl, als wir den ersten Forums-Ausflug in die Schweiz gemacht haben, ist Handke nicht mitgenommen worden, weil man ihn noch für zu unreif gehalten hat.

Wie empfanden Sie ihn?

Ich war glücklich, dass einer zu uns stößt, der klar seinen Standpunkt vertritt und über das Schreiben spricht. Wolfi Bauer und Gunter Falk waren keine Diskutierer. Die haben lieber ein Bier getrunken. Wir haben über Doderer geredet und über Faulkner und ich habe gemerkt, dass Handke die Werke, über die er sprach, auch gelesen hat.

Was war in Ihren Augen das Auffälligste an ihm?

Diese stille Art mit einer kaum hörbaren Stimme, die im Laufe des Gespräches lebendig geworden ist. Es war blitzgescheit, was er gesagt hat, kein Blabla, keine falschen Aggressionen.

Woher kam das Selbstbewusste, das ihn arrivierten Dichtern gegenüber so auftreten ließ?

Das hat er in sich gehabt. Er war immer felsenfest von sich und seiner Schreibkraft überzeugt. Ich habe ihn nie unsicher erlebt. Seine erste Lesung hat er in einem Frauenkloster am Stadtrand von Wien gehabt. Wir waren über den Maler Josef Mikl eingeladen. Handke hat aus seiner „Lebensbeschreibung“ Jesu gelesen. Später hat er den Schluss geändert. Aber damals hat das Stück noch so aufgehört: „Und am dritten Tage soll er auferstanden sein. Aber diese Meldung wurde nie bewiesen.“ Das ist bei den Schwestern nicht wirklich gut angekommen. Mikl hat sich über den jungen beleidigenden Herrn aufgeregt. Wir haben den Text trotzdem drucken lassen und ihn als Weihnachtsgabe an Forum-Freunde verschickt. Das hat nicht alle gefreut. Aber es war Handkes erste Publikation in Literatenkreisen.

Was waren Sie für Peter Handke in diesen frühen Jahren?

Ich habe ihn sofort mögen und er mich. Wir haben gar nicht viel über Literatur geredet. Ich bin mit ihm in die Südsteiermark zu meiner Familie. Und er hat mich zu seiner Mutter mitgenommen und seinem Bruder, dem Zimmermann. Zu Hause in Griffen haben sie ihn verehrt.

Was war das Verbindende, wenn es nicht das Schreiben war?

Wir haben in den Murauen und den Weinbergen Spaziergänge gemacht, sind eingekehrt und mit anderen zusammengesessen. Mich berührte immer, mit welcher Anteilnahme er das Gespräch mit einfachen Leuten suchte. Das ist bis heute so. Er redet stundenlang mit einem Winzer und kann Monate später noch jede Sequenz aus dem Gedächtnis abrufen. Wir kickten auch viel. Durch ihn bin ich überhaupt erst auf die Beatles gekommen. Er hat mich in Graz ins Café Promenade geschleppt und mir aus der Jukebox alle Beatles-Songs vorgespielt.

Handke wurde früh zum Popstar der Literatur. Hat der ungleich verteilte Ruhm die Freundschaft nie getrübt?

Überhaupt nicht. Handke ist mit der Anerkennung sogar offener geworden, hat andere Autoren unterstützt. Vom ersten Honorar hat er mir 1000 Schilling für die „manuskripte“ gegeben. Er ist im Grunde seines Herzens ja ein guter Mensch. Ich kenne keinen Schriftsteller, der sich so für andere eingesetzt hat.

Handke hat aber immer auch seine Gegnerschaften gepflegt.

Er hat die Wiener Gruppe nie gemocht, die ihn auch nicht. Bevor ich Handke kennenlernte, habe ich viel von Gerhard Rühm veröffentlicht. Wenn wir uns streiten, wirft Handke mir an den Kopf: „Du mit deinem Rühm.“ Er hat auch Ernst Jandl nicht ernst genommen. Und mit Thomas Bernhard war das Verhältnis sowieso schwierig. Das waren völlig konträre Typen. Bernhard schüttet Spott aus.

Handke kann das auch.

Wenn es sein muss. Aber das Gallige ist keine Lebenshaltung bei ihm. Er kann sich selbst ironisch sehen. Ich hab einen Brief über seine Hochzeit in Düsseldorf, wo er sich über seine neue Rolle als Ehemann lustig macht. Als er den schrieb, muss er schon angeheitert gewesen sein. Wobei: Ich habe ihn nie betrunken erlebt, nur beschwingt.

Was ist dahinter?

Ein starker Kopf. Er trinkt nicht, um zu vergessen, wie Wolfi Bauer. Der Wein belebt ihn.

Gab es in Ihrer Freundschaft nie dunkle Momente?

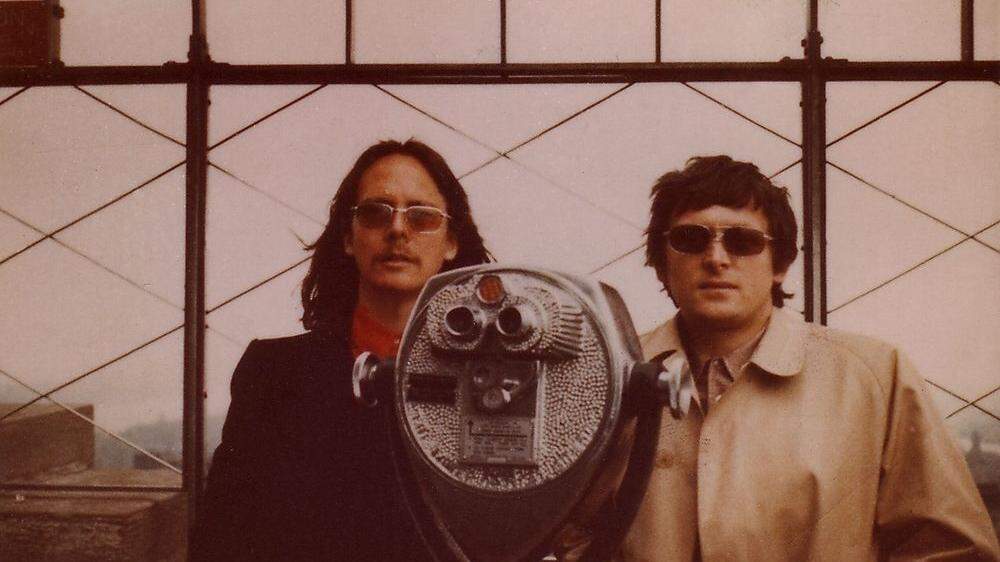

Handke kann sehr unwirsch werden. Als wir 1971 auf Lesereise in den USA waren, habe ich am Flughafen in Philadelphia geblödelt: „Jetzt wird es Zeit, dass Cassius Clay auftaucht.“ Der hatte kurz davor in der Stadt zum ersten Mal einen großen Boxkampf verloren. Handke war missmutig und fährt mich an: „Halt den Mund!“ Wir klettern ins Flugzeug. Und wer sitzt neben uns: Cassius Clay. Das war ein Triumph für mich.

Was ist mit seinen Wutausbrüchen? Kennen Sie die?

In San Francisco bei der Lesung hat der einführende Professor eine falsche Bemerkung gemacht. Daraufhin hat Handke einen Wutanfall bekommen und ist auf und davon. Die sind ihm nach und haben gebettelt: Bitte lesen Sie weiter! Mir war es peinlich.

Was treibt ihn da?

Der Jähzorn.

Wie geht man damit um?

Man muss sich unterwerfen, aus Selbstschutz. Handke kann dann ja wieder so fürsorglich sein. Vor nicht allzu langer Zeit hat er mich angerufen: „Du, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dir geht es nicht so gut.“

Gibt es Dinge an ihm, die Sie nie verstanden haben?

Da ist nichts, was für mich existenziell wäre. Seine Haltung zu Srebrenica, seine Nähe zu den Serben, die habe ich ihm vorgehalten. Aber das wurde nie ausgesprochen zwischen uns.

Wie halten Sie im Alter die Freundschaft aufrecht?

Wir schreiben uns, telefonieren. Einmal im Jahr kommt er in die Steiermark, früher nach Graz, jetzt nur noch bis nach Kapfenberg, weil er dann weiter auf den Semmering zu seiner Tochter fährt. Wir, die Freunde, stehen dann am Bahnhof, glücklich darüber, dass er sich mit uns trifft. Er steigt aus und wir gehen zum Gasthaus Holzer in Neuberg gut essen.

Was ist das Besondere an Ihrer Freundschaft?

Es ist eine Freundschaft, die für mich bestimmend war. Handke war in vielem ein Lehrmeister. Ich habe seine Überlegenheit immer anerkannt. Viel wert war die Entfernung. Man freut sich jedes Mal, wenn man sich sieht. Aber ich hätte fast Angst, lange mit ihm zusammen zu sein.

Weil es die Freundschaft zerstören würde?

Er ist einer, der den Außenseiter in sich sucht. In einem Brief werfe ich ihm vor: „Ich fahre nicht mehr zu dir, du hast keine Zeit für mich!“ Wenn wir bei ihm gemeinsam in den Wald gegangen sind, war das so, als ob er in einem Schacht neben mir gehen würde. Er hat Pilze gesucht und zugleich schon etwas aufgeschrieben im Kopf.

Zu welchem seiner Bücher greifen Sie immer wieder?

Zu den Tagebüchern. Zum Schönsten, was er geschrieben hat, gehört für mich aber immer noch das „Wunschlose Unglück“.

Was wünschen Sie ihm?

Dass ihm meine sechs Weinflaschen aus dem Grenzland schmecken. Und dass er wieder einmal kommen möge.