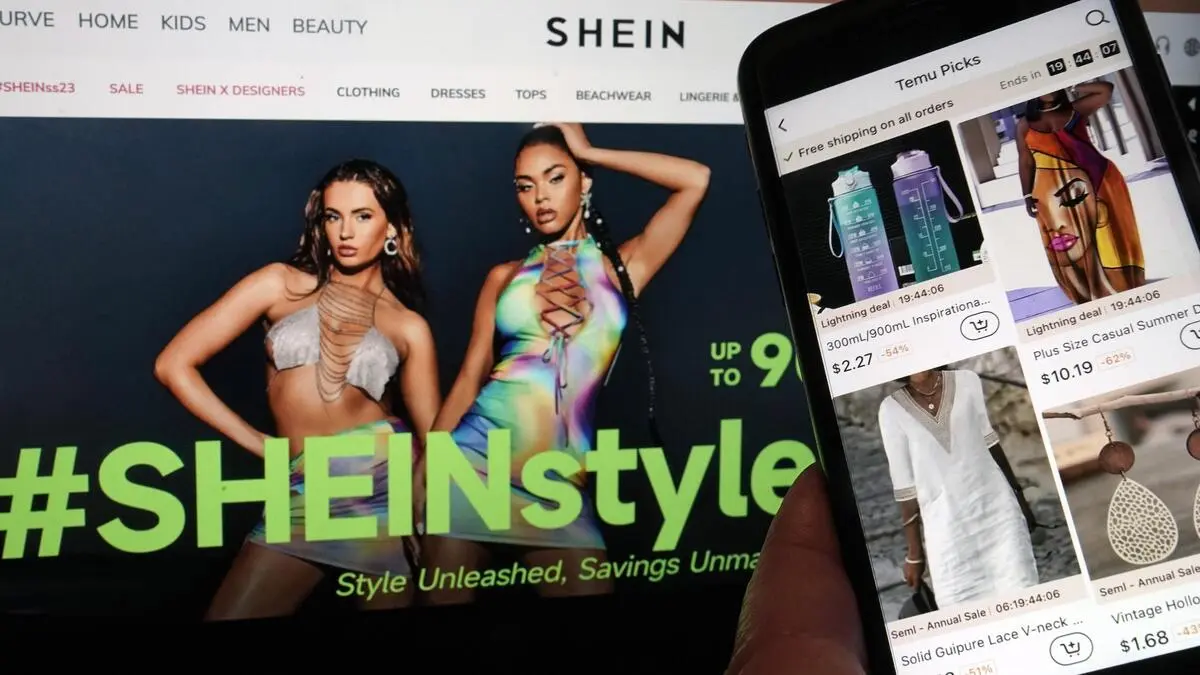

Chinesische Billig-Plattformen wie Temu und Shein haben nun auch heimische Konsumentinnen und Konsumenten erreicht. „Temu ist erst im letzten Jahr in den österreichischen Markt eingestiegen. Innerhalb eines Jahres haben sie eine Marktdurchdringung erreicht, die ihresgleichen sucht“, sagte Handelsexperte Ernst Gittenberger von der Johannes Kepler Universität (JKU) Linz am Donnerstag vor Journalisten. Quer durch Europa wächst die Kritik an der chinesischen Onlinekonkurrenz.

Fast jeder Zweite Onlineshopper

Unter österreichischen Onlineshoppern hat in den vergangenen zwölf Monaten fast jede bzw. jeder Zweite bei einer der chinesischen Online-Plattformen eingekauft, zeigt eine JKU-Befragung unter rund 1.000 Befragten. Besonders beliebt: Temu, Shein und AliExpress. Allein von Temu kommen pro Tag 30.000 Pakete nach Österreich. Die Zielgruppe seien vor allem junge Frauen zwischen 16 und 24 Jahren, die dort billige Mode und Kosmetik kauften. „Die Plattformen fallen aufgrund der Teuerung auf fruchtbaren Boden“, so Gittenberger. Konsumentinnen und Konsumenten seien derzeit noch immer zurückhaltend mit ihren Einkäufen.

Widerstand regt sich

In ganz Europa regt sich Widerstand gegen die China-Plattformen, die zunehmend wegen schlechter Qualität, nicht erhaltener Sendungen, der schlechten Klima- und Umweltbilanz seiner Produkte sowie manipulativer Techniken in der Kritik stehen. Erst kürzlich hat die EU-Kommission die Regeln für Shein verschärft und die Plattform offiziell in die Kategorie der sehr großen Online-Plattformen eingestuft. Damit ist Shein strengeren Vorgaben unterworfen, etwa was Vorkehrungen zum Schutz vor Produktfälschungen und Verletzungen der Rechte zum Schutz geistigen Eigentums betrifft.

Außerdem werden für das chinesische Unternehmen jährliche Risikobewertungsberichte verpflichtend, die insbesondere mögliche nachteilige Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher unter die Lupe nehmen müssen - mit einem Schwerpunkt auf dem körperlichen und geistigen Wohlbefinden von minderjährigen Nutzern. Temu dürfte als nächstes an die Kandare genommen werden.

Verschärfte Zollregeln

Heimische Händler und Interessenvertreter kritisieren ungleiche Wettbewerbsbedingungen. Nur zwei Prozent der Pakete aus China würden am Zoll kontrolliert, bemängelte Handelsobmann Rainer Trefelik, der erneut forderte, das für 2028 geplante Ende der 150-Euro-Zoll-Freigrenze vorzuziehen. Die deutsche Regierung könnte sich hinter eine mögliche Neuordnung von Import-Regelungen der Europäischen Union stellen, die asiatische Online-Händler wie Shein und Temu treffen könnte. Dem Handelsverband HDE zufolge will das Finanzministerium eine Abschaffung der 150-Euro-Zollfreigrenze in der EU unterstützen. Für Päckchen unter einem Warenwert von 150 Euro müssen derzeit bei der Einfuhr keine Zollgebühren bezahlt werden - Billig-Händler aus Fernost profitieren davon.

Flut von Billig-Waren

Deutschlands Bundesfinanzminister Christian Lindner habe nun signalisiert, dass Deutschland ein Ende der 150-Euro-Regelung auf europäischer Ebene unterstützen werde, teilte der Handelsverband der Nachrichtenagentur Reuters mit. Das Finanzministerium erklärte, es wolle sich nicht zu konkreten Fällen äußern, es begrüße aber generell, dass die EU-Kommission Vorschläge vorgelegt habe, um Zoll-Regelungen an die Herausforderungen des Online-Handels anzupassen. Die Kommission hatte im Mai 2023 entsprechende Reformpläne auf den Tisch gelegt.

Vergeltungsmaßnahmen von Handelspartnern

Das Wachstum Temus hänge nicht an Regelungen zur zollfreien Einfuhr von Waren, erklärte der Online-Händler. Dieses resultiere vielmehr aus effizienten Lieferketten. Der Online-Händler Shein, der derzeit eine Börsennotierung in London anstrebt, betonte, das Unternehmen halte sich an alle Regeln und Gesetze - auch mit Blick auf Zoll-Vorschriften. Die Preisstrukturen bei Shein basierten nicht auf Zoll-Regelungen der EU. Kritik an einer möglichen Streichung der Ausnahmen hatte bereits der Verband Ecommerce Europe geäußert, zu dem unter anderem auch Amazon und Ebay gehören. Diese könnte Vergeltungsmaßnahmen von Handelspartnern der EU nach sich ziehen.

Der EU-Kommission zufolge erreichten rund zwei Milliarden Pakete mit einem erklärten Warenwert von je unter 150 Euro im vergangenen Jahr Europa aus Drittstaaten. Die Ausnahmeregelung könnte zudem dazu führen, dass Online-Händler Lieferungen aufteilten, um unter dem Schwellenwert von 150 Euro zu bleiben. Bei rund 65 Prozent der Pakete könnte der Wert zudem absichtlich zu niedrig deklariert worden sein. Shein und Temu erklärten, sie wiesen die richtigen Warenwerte aus und stückelten Sendungen nicht.