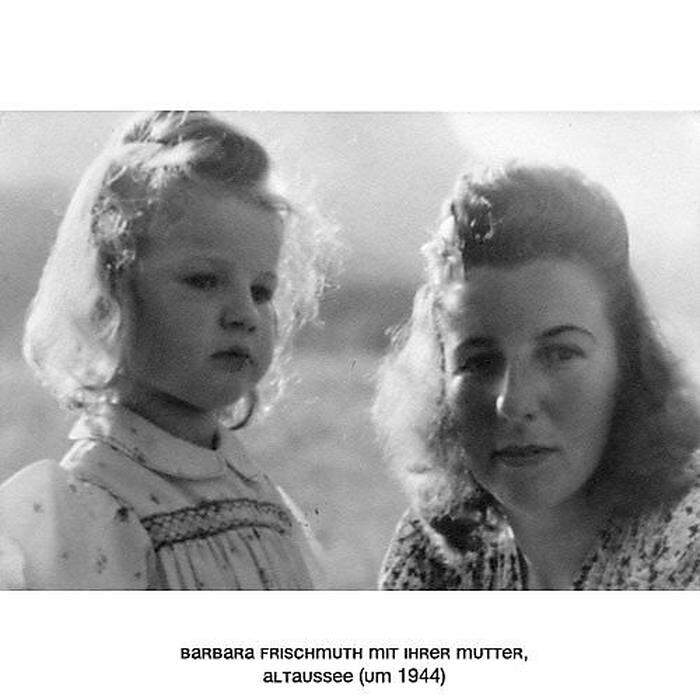

Etwas über meine Kindheit, meine Jugend zu erzählen, geht immer von einer gespeicherten Erinnerung und deren Einbettung aus: die Familie, die Tiere, die wechselnden Kinderfrauen (es war ein ständiges Kommen und Gehen damals), Krieg und Nachkriegszeit, der See, die Berge, das Dorf und die vielen Menschen, die es nicht mehr gab und für die ich beten sollte, ohne sie näher kennengelernt zu haben. Wie meinen Vater und drei seiner Brüder, den Bruder meiner Mutter, die Mutter meiner Mutter, immer wieder Tote, von denen mir erzählt wurde.

Peinlichkeit des Nichthabens

Was sich wie Stoff anfühlte, wurde aufgetrennt und umgeändert. Vorhänge mit gefälligem Design waren besonders gefährdet, aber auch Mäntel, die an manchen Stellen abgewetzt waren, wurden gewendet und zu neuen Mänteln für die Kleineren zusammengefädelt. Ununterbrochen wurde gestrickt. Langarmpullover mit Löchern an den Ellbogen erwachten als ärmellose Pullunder zu neuem Leben, und wenn die Wolle selbst dafür nicht mehr reichte, wurden Kniestrümpfe oder Socken draus. Im Internat gab es eine Uniform, dunkelblauer Faltenrock und weiße Bluse, die aber von Jahr zu Jahr weniger verbindlich wurde.

Schlechtes Geschäft, üppige Träume

Die Mädchen aus den wohlhabenderen Familien kamen mit immer kesseren Sachen aus den Ferien zurück und die Nonnen gaben klein bei. Unter anderem weil es an Personal fehlte, die vielen weißen Blusen ständig zu waschen und zu bügeln. Dazu kamen die Sommergäste, die mir am deutlichsten zeigten, was Garderobe bedeutete. Das Hotel war seit dem Beginn der fünfziger Jahre in der Krise, doch es dauerte bis zum Ende der Fünfziger, bis auch meine Mutter es glaubte und aufgab.

Der Schuldenberg wurde durch einen Notverkauf zwar verringert, ihn zur Gänze abzutragen wollte ihr aber nicht gelingen. Langsam begann ich während der großen Ferien, die ich im Dorf verbrachte, mir meine Zukunft vorzustellen. Als Afrikaforscherin, als Tierärztin, als Zirkusakrobatin, besser gesagt als Kunstreiterin. Ich hatte, meiner Meinung nach, Erfahrung im Umgang mit Pferden. Das Pferd des Kutschers, der mit seiner Frau bei uns im kleinen Haus wohnte und den Garten und die Haustiere betreute, ließ mich oft genug auf sein Pferd steigen, während er den Wagen mit Holz belud.

Da saß ich dann eine Zeitlang, erzählte dem Pferd, das seinen Hafersack umhängen hatte, vom Zirkus, der sich jedes Jahr für ein paar Wochen auf der Wiese zwischen Hotel und See niederließ, und was dessen Pferde alles konnten. Wenn dann das Pferd seinen Sack leergefressen hatte und schnaubend am Boden nach verstreuten Körnern suchte, rutschte ich an seinem Hals hinunter, wobei es mich, sobald ich zu seinem Kopf kam, regelmäßig in die Höhe schubste. Das Kunststück, das wir auf diese Weise trainierten, war, dass ich dabei nicht auf den Hintern fallen, sondern auf den eigenen Füßen zu stehen kommen sollte.

Gebrauchsschwach

Ich dachte mir auch ein Kostüm dafür aus. Weiße Shorts mit Gummizug, die das Kind einer französischen Familie letztes Jahr im Hotel vergessen hatte. Die Familie kam dieses Jahr jedoch nicht wieder, weil es in ihre Suite hineingeregnet hatte. Dazu machte ich mir aus dem rotgrünen Seidentuch, das noch immer existierte, eine Art Büstenhalter, um meine noch kaum wahrnehmbaren Brüste zu verstecken, indem ich es in der Mitte mit einem Schuhband raffte, dann zweimal um meinen Oberkörper wickelte und die Enden mit der Raffung verknüpfte.

Kurzfristig hatte ich auch an Kunstschwimmerin gedacht, aber meine Badeanzüge erwiesen sich immer vor Sommerende als gebrauchsschwach. Entweder weil der aus Trikot zu lasch wurde oder der gestrickte immer mehr einging und der geschenkte gebrauchte von Anfang an zu groß war, sodass ich meist erst aus dem Wasser stieg, wenn die anderen Kinder bereits nach Hause gegangen waren. Die Afrikaforschung war mittlerweile ebenfalls in zu große Ferne gerückt, und um Tierärztin zu werden, würde ich wie der Tierarzt im Dorf eine Praxis mit vielen medizinischen Instrumenten brauchen, ein, wie es aussah, unerfüllbarer Wunsch, der mit den Jahren zusehends verblasste. Ich las die Hotelbibliothek leer, erfuhr dabei eine Menge über das Scheitern von Liebesbeziehungen, las im Geheimen die Kriminalromane aus dem Regal meiner Mutter, vor allem die aus der gelbgrünen Bärenbuch-Reihe. Und als ich Sex und Crime durchhatte, brachte mir meine Tante ein Balladenbuch. Da ich fast alles, was sie mir sonst an Büchern gebracht hatte, langweilig fand, zeigte ich wenig Interesse.

Zeitrafferton