Wer auf den staubigen Roterde-Straßen durch Burundi und Ruanda fährt, dem offenbaren sich auf den ersten Blick kaum Unterschiede zwischen den beiden ostafrikanischen Ländern. Die zahlreichen Hügel präsentieren sich in saftigem Grün, auf den Feldern tanzen Tee- und Reispflanzen im Wind und unzählige Bananenbäume säumen die Wege. Und doch könnten die Länder, die zusammen knapp mehr als halb so groß wie Österreich sind, unterschiedlicher nicht sein. Während Burundi das fünftärmste Land der Welt ist, aus dem bereits rund eine halb Million Menschen geflohen sind, gilt Ruanda als Vorzeigeland Afrikas. Wie sehr die Führung eines Landes über dessen Gedeih und Verderb entscheidet, lässt sich kaum besser illustrieren als mit diesen beiden Nachbarländern.

Erst vor wenigen Wochen fand in Burundi ein Referendum statt, das Langzeit-Präsident Pierre Nkurunziza erweiterte Machtbefugnisse und die Herrschaft bis 2034 sicherte. Gegner wurden eingeschüchtert, verhaftet oder getötet. „Der Präsident kümmert sich nicht um die Leute, er kümmert sich um seine Leute“, erzählt ein Burunder in Gitega, während er sich nervös umsieht. „Die Wände hier haben Ohren.“

Weil ein stabiler Partner in der Regierung fehlt, halten sich auch internationale Hilfsgelder in Grenzen. Dabei ist die Arbeit der NGOs bitter nötig. Drei Viertel der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze, jedes zweite Kind leidet an den Folgen chronischer Unterernährung.

Diese Folgen offenbaren sich bei einem Besuch des Waisenhauses in Gitega. Mit finanzieller Unterstützung von Caritas Österreich werden hier Waisen und stark unterernährte Kinder versorgt. Es sind die 320 Kinder von Godelive Miburo, einer stämmigen Ordensschwester, deren Lächeln oft traurig wirkt. Godelive, die das Heim vor 19 Jahren eröffnet hat, zeigt auf ein scheinbar vierjähriges Kind. „Dieser Bub ist zwölf Jahre alt und wiegt vier Kilo. Er kann nicht gehen oder sprechen, er kann nicht einmal alleine essen.“ Bei der Antwort auf die Frage, ob die Regierung ihr Haus unterstützt, bebt Godelives Stimme. „Sie schicken die Kinder zu uns, Geld für die Versorgung bekommen wir aber nicht.“ Allein die Ernährung der Kinder kostet 4000 Euro im Monat. „Das ist die Tragödie unseres Landes“, sagt sie. „Einige wenige werden reicher, während die Armen ärmer werden.“

"Das Leben ist nicht einfach"

Zur instabilen politischen Lage kommen weite Probleme hinzu. Der kleine Staat ist – wie Nachbar Ruanda – dicht besiedelt, die Fertilitätsrate liegt bei sechs Kindern pro Frau. Der Boden wird zu gleichen Teilen vererbt, was die Felder kleiner und den Anbau schwieriger macht. Die Folge: Eltern können ihre Kinder, die als Statussymbol gelten, nicht ernähren.

Ein Problem, mit dem Jeannette Hakizimana täglich kämpft. Die 36-Jährige lebt in Songa bei Gitega. Hier teilt sie sich eine weniger als 20 Quadratmeter große, dunkle Lehmhütte mit ihrem Mann und sieben Kindern. „Das Leben ist nicht einfach“, erzählt sie. Sie muss Miete zahlen für das Haus, das nach Erde und verbranntem Holz reicht. Ihr Eigenes musste sie verkaufen. „Ich brauchte einen Kaiserschnitt und musste das Krankenhaus bezahlen.“ Ihr Mann verdient weniger als fünf Euro im Monat, es bleibt kaum Geld für Essen. „Frühstück gibt es nie, Mittagessen selten. Am Abend muss etwas auf den Tisch – auch, wenn es wenig ist.“ Drei ihrer Kinder sind Pflegekinder, die sie aus dem Waisenhaus aufgenommen hat. Ein Mal pro Woche bringen Mitarbeiter Mais und Bohnen. Warum hat sie zusätzliche Kinder aufgenommen? „Aus Nächstenliebe. Was man hat, das soll man teilen. Auch, wenn es wenig zu teilen gibt.“

Hunger und das politsche Klima veranlassen viele Burunder dazu, über die Grenze nach Ruanda zu flüchten. Das Land, das erst vor 24 Jahren von einem Genozid erschüttert wurde, bei dem 800.000 Menschen getötet wurden, setzt heute auf Versöhnung. Mit einer Gedenkstätte in der Hauptstadt Kigali wird das Geschehene aktiv verarbeitet. Mit 61,3 Prozent hat Ruanda den weltweit höchsten Frauenanteil im Parlament, seit 2008 gibt es ein strenges Verbot von Plastiksackerln. Das macht das Land zu einem der Saubersten des Kontinents. Präsident Paul Kagame, der seit Ende des Völkermordes mit eiserner Hand regiert, geht rigoros gegen Korruption vor. Er setzt auf Schulbildung und macht Kigali zum Hotspot für IT-Unternehmen. Wirtschaftlicher Aufschwung und politische Stabilität spülen zudem Entwicklungshilfegelder in die Staatskassen. Mehr als 95 Prozent der Bevölkerung haben Zugang zu einer Gesundheitsversorgung, doch für den Aufschwung bezahlen sie einen hohen Preis. Kritische Medien und Opposition gibt es keine, immer wieder werden Menschenrechtsverstöße bekannt. Freie Meinungsäußerung ist praktisch nicht erlaubt.

"Wir erhalten nicht genug Spenden"

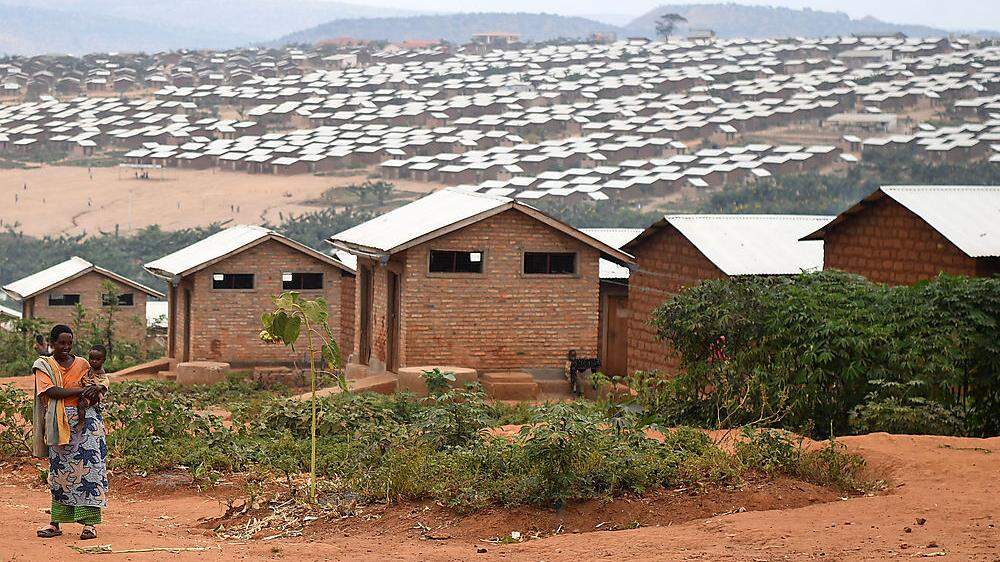

Vor allem dann nicht, wenn es um Flüchtlinge geht. An der Grenze zu Tansania steht das Camp Mahama. Nur selten dürfen Journalisten hinein, längere Gespräche mit den 57.000 Menschen, die hier leben, sind nicht erlaubt. 2015 wurde das Camp eröffnet, bereits damals strömten tausende Menschen über die Grenze. Zu Beginn hausten sie in Zelten, dank internationaler Spenden stehen hier heute tausende Häuser in Reih und Glied. Es gibt einen Spielplatz und Gesundheitszentren. Bis heute kommen täglich 50 Menschen über die Grenze. Das Problem lang anhaltender Krisen: Irgendwann wird das Geld weniger. „Wir erhalten nicht genug Spenden“, erklärt Jackson von der UNHCR, der im Camp arbeitet. Früher wurden pro Person 13 Kilo Mais pro Monat ausgegeben, erzählt er. „Heute sind es nur noch neun Kilo.“ Alte, kranke und behinderte Menschen stellen eine besondere Herausforderung dar. Die Caritas Österreich hilft bei deren Versorgung, verteilt Lebensmittel und betreut die Bedürftigen. Fragen nach Fluchtursachen sind im Camp übrigens untersagt, man wolle keine politschen Diskussion.

Erst im 30 Kilometer entfernten Kibungo traut sich der 30-jährige Polycarpe, über seine Flucht aus Burundi zu sprechen. 2016 wurde er als Gegner der geplanten Verfassungsänderung von der Polizei überfallen und verhaftet. „Viele sind einfach umgebracht worden,“ erzählt er. Am Tag nach seiner Entlassung ließ er alles zurück, um mit Frau und Kind nach Ruanda zu flüchten – zu Fuß. „Ich wusste: Wenn sie mich erwischen, töten sie mich.“ Doch im Camp gab es wenig zu essen. „Also haben wir es verlassen, um Arbeit zu finden.“ Doch das ist nicht einfach. „Man findet als Flüchtling nur Tagesjobs. Das ist nicht genug, um meine Familie zu ernähren.“ Er werde dennoch hierbleiben, heim nach Burundi kann er nicht. „Ich will zurück. Aber bei der derzeitigen Sicherheitslage und mit diesem Präsidenten ist das unmöglich.“ Das Leben in Ruanda habe einen großen Vorteil: „Es ist hier sicher. Und das weiß ich sehr zu schätzen.“

Menschen wie Polycarpe werde es nach Europa ziehen, wenn sich an der Lage in Afrika nichts ändert, erklärt Caritas-Präsident Michael Landau. „Nur durch Stabilität in Afrika ist eine langfristige Lösung der Migrationsfrage möglich.“ Nach EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani fordert auch er die Regierung dazu auf, Afrika auf die Agenda des österreichischen EU-Ratsvorsitzes zu setzen. „Solange Menschen in den Herkunftsländern keine Perspektive haben, solange werden sich Menschen auf den Weg machen - auch nach Europa.“