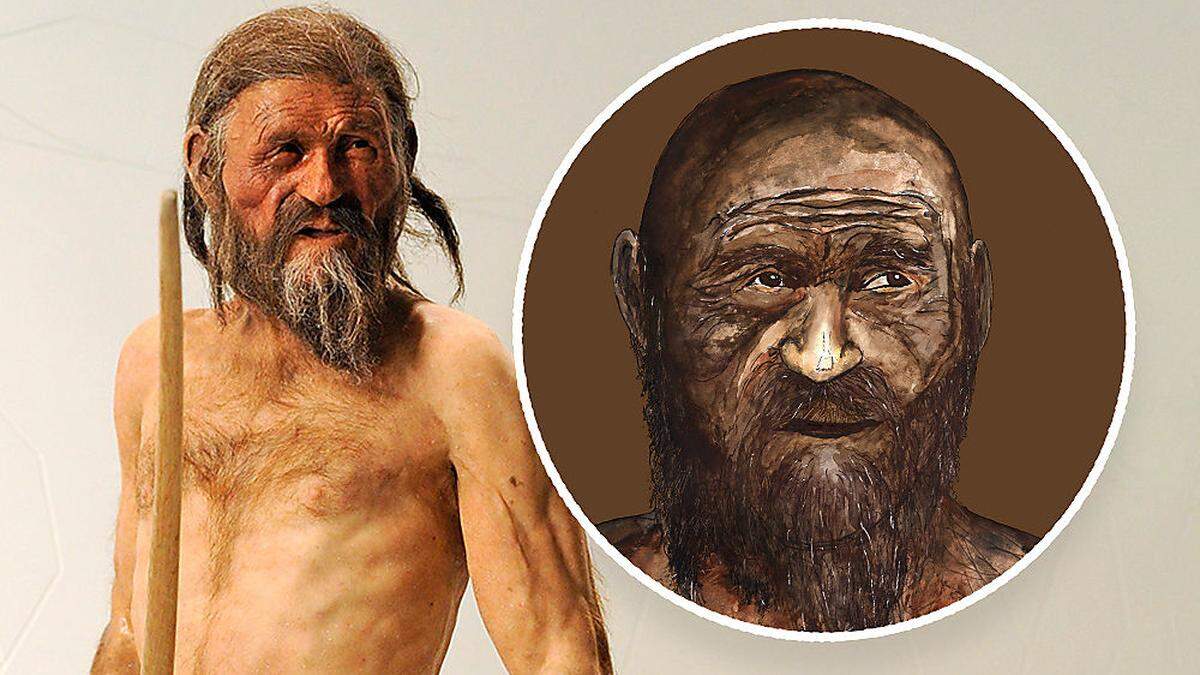

Die Haut hell, die Haare lang und zerzaust, ganz der Typ gutmütiger Almöhi? Fehlanzeige. Ötzi ist nicht der, für den wir ihn gehalten haben. Er hatte dunkle Haut, eine fortgeschrittene Glatze, war Bauer mit anatolischen Wurzeln. Ein internationales Team aus Forschern hat die neuen Erkenntnisse geliefert. Es ist bei Weitem nicht das erste Mal, dass wir unsere Vorstellungen überdenken und die Geschichte neu schreiben müssten. Doch falsche Bilder halten sich in den Köpfen der Menschen meist hartnäckig, das zeigt sich immer wieder.

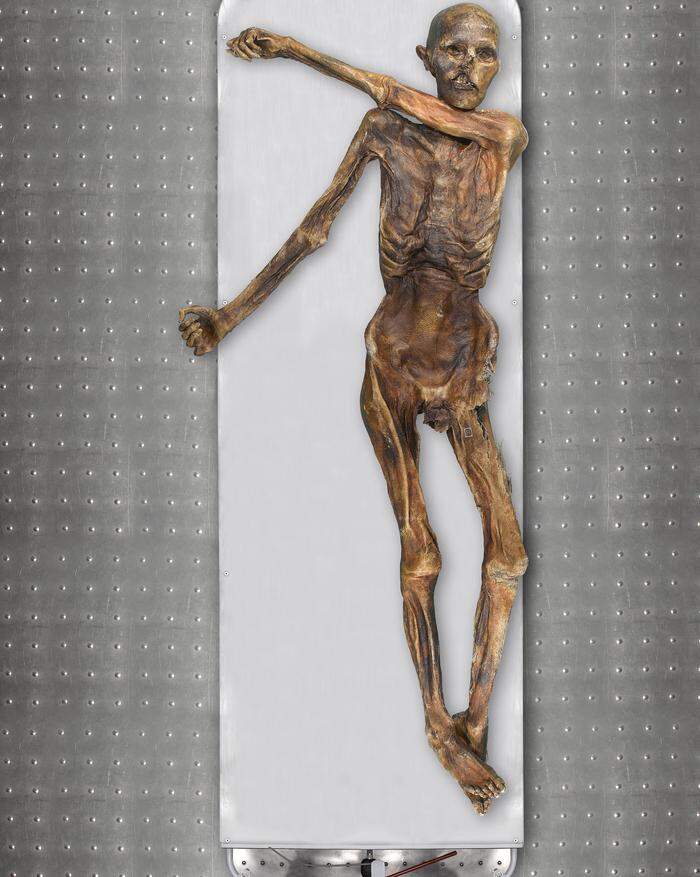

Ötzi ist eine der populärsten Mumien der Welt. Um kaum ein Relikt aus der Vergangenheit wabern so viele Theorien, Mythen und Interpretationen wie um die 1991 gefundene Eismumie. Ötzi fasziniert, die Rekonstruktion mit Zottelmähne und heller Haut ist mittlerweile zur Marke mutiert, findet sich in Schulbüchern genauso wie auf T-Shirts, Schlüsselanhängern und Schnapsflaschen. "Ötzi ist uns doch sehr nahe, er ist ein Vorfahre von uns. Wir wissen schon viel über ihn, das bringt ihn uns noch näher, aber wir wollen immer mehr, am liebsten alles, über ihn wissen", erklärt Albert Zink. Er ist Mumienforscher in Bozen und war Teil des Teams des Max-Planck-Institutes und von Eurac Research, das auf die neuen Forschungsergebnisse gekommen ist. Die Wissenschaftler haben Proben aus Ötzis linkem Hüftknochen untersucht und so Ötzis Genom analysiert. Die Sequenzierungstechnologie hat sich verbessert, so konnte man mehr genetische Informationen aus dem Material herauslesen.

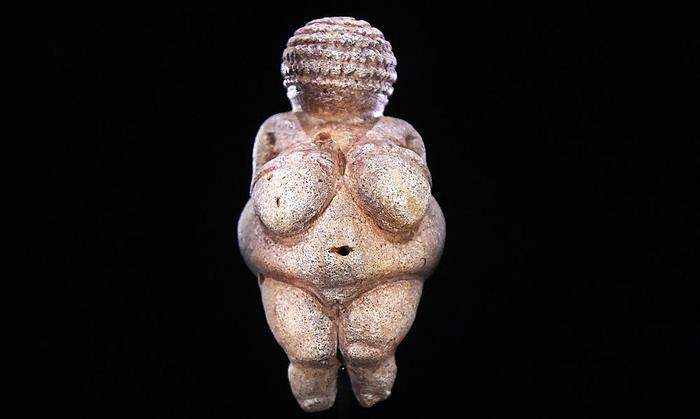

Venus von Willendorf: Vom Sexsymbol zur Großmutter

Dass Ötzi dunkle Haut hatte, "macht Sinn", sagt Zink. Ötzi lebte vor etwa 5300 Jahren, helle Haut kam erst vor etwa 4900 Jahren durch Einwanderer aus dem Osten nach Europa. Auch die Jäger und Sammler in Ötzis Nähe waren dunkelhäutig.

Warum wurde Ötzi also immer anders dargestellt? Zum Teil wusste man es nicht besser, die damalige Forschung gab kein anderes Bild her. Doch Fakt ist auch: Wie wir wissenschaftliche Ergebnisse interpretieren, ist von gesellschaftlichen und politischen Einflüssen und der Voreingenommenheit der jeweiligen Zeit geprägt. "Man geht immer ein bisschen von sich selbst und von der heutigen Zeit aus und transportiert das in die Vergangenheit. So war das auch bei Ötzi und der Vorstellung, dass Europäer eher hellhäutig sind", sagt Zink.

Abseits der Eismumie gibt es dafür noch andere Beispiele. Die Venus von Willendorf wurde im 20. Jahrhundert als Sexsymbol angesehen, weil sie nackt ist. Die Interpretation von Forschern ging dann vor Kurzem in eine andere Richtung: Die Figur könnte eine weise Großmutter dargestellt haben.

Extra primitiv dargestellt

Für solche Interpretationen interessiert sich die Grazer Volkskundlerin Birgit Johler. "Gesellschaften bauen sich da auch Mythen auf – je nachdem, welche Interessen es gibt", betont sie. Im Trachtensaal des Grazer Volkskundemuseums aus den 30ern zeigt sich das anhand von Figuren, die als Slawen betitelt und als einzige neben den anderen Figuren barfuß dargestellt sind. Daran sehe man "die Suche nach dem Primitiven" und die "Stereotypisierung durch den damaligen Blick", sagt Johler. Genauso werden Neandertaler immer noch als wild und verzottelt dargestellt, obwohl man weiß, dass es sehr früh Kämme gab.

"Wir müssen viele unserer Vorstellungen überdenken", sind sich die Forscherinnen und Forscher einig. Falsche Bilder können fatale Folgen haben, für Stereotype und falsches Geschichtsverständnis sorgen. Sie sind schwer loszuwerden: "Vieles ist so tief verankert, dass es weiterexistiert", sagt Johler. Auch in Schulbüchern, Dokus und Museen halten sich überholte Darstellungen zuhauf.

Neue Erkenntnisse thematisieren

Wie also umgehen damit? Beim Südtiroler Archäologiemuseum möchte man die Rekonstruktion vom "Almöhi-Ötzi" vorerst nicht erneuern. Das fordern die Expertinnen und Experten auch nicht unbedingt. Schließlich tut sich in der Wissenschaft viel, bessere Technologien ermöglichen laufend neue Erkenntnisse, die Museen können den aufwendigen Rekonstruktionen nicht hinterherhecheln. Es gehe vielmehr darum, Kontext zu geben. Ohnehin lassen Rekonstruktionen und die Bedeutung von Relikten "immer viel Spielraum für Interpretationen", sagt Anthropologe Gerhard Weber. Daran könne man nichts ändern, das sei okay, durch Rekonstruktionen wird Menschen Geschichte nähergebracht. Nur müsse man deutlich klarmachen: Eine Rekonstruktion zeigt, wie etwas ausgesehen haben kann, aber nicht muss. "Die Leute müssten besser informiert werden, darüber, was Fakt und was Interpretation ist."

Neue Forschungsergebnisse sollten unbedingt thematisiert werden, in Form von Texten und Bildern in Museen und aktualisierten Schulbüchern zum Beispiel, sagen die Forscher. "Gerade die Popularität von Ötzi könnte man nutzen, um Menschen näherzubringen, wie Forschung und Rekonstruktionen funktionieren", schlägt Johler vor. "Ötzi ist ein guter Anlass für eine Diskursveränderung."