Baby, won’t you get down on your knees/ (…) and give your love to me“, sang Jim Morrison von den Doors. Auf die Knie gehen, um einem Mann „seine Liebe zu geben“ wurde 1971 wohl noch als Beitrag zur sexuellen Befreiung gesehen. Heute stellt sich dieser Akt anders dar, als Unterwerfung, als Kniefall vor männlicher Dominanz. Trotz dieses Verstoßes gegen das Gebot politischer Korrektheit ist das Album „L.A. Woman“ noch frei im Handel erhältlich.

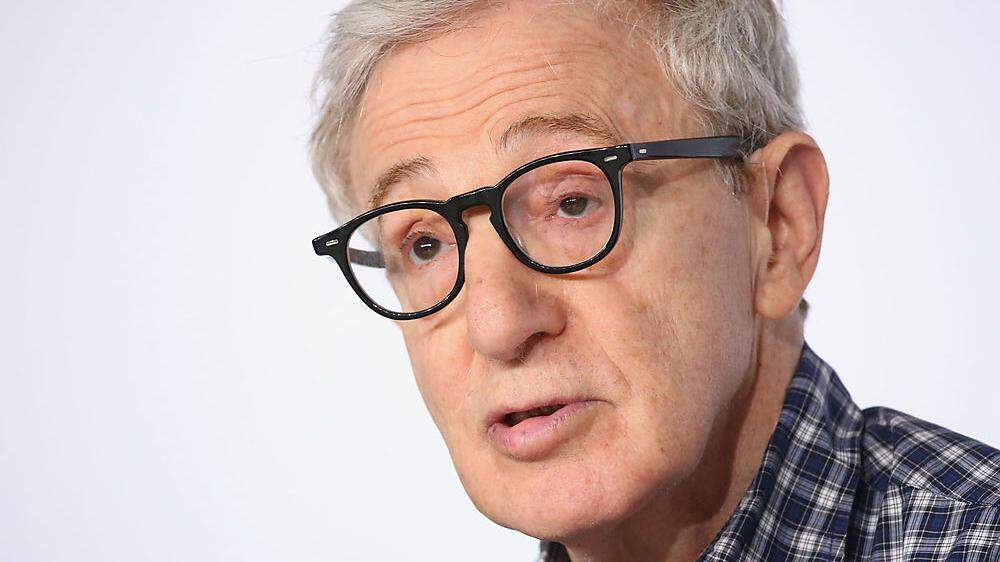

Bei Woody Allens jüngstem Film „A Rainy Day in New York“ sieht die Sache anders aus, ob er jemals in die Kinos kommen wird, steht in den Sternen. In Allens Komödien gibt es eine reiche Auswahl von Witzen über das Geschlechtsleben. Pädophilie bleibt dabei ausgespart. Darüber zu scherzen, verbietet sich. Auch unverbesserliche Liberale würden darin eine geschmacklose Grenzüberschreitung sehen. Bekanntlich wird der Regisseur beschuldigt, seine damals sechsjährige Adoptivtochter Dylan „unziemlich berührt“ zu haben. In diesem Fall kam es zu keine Anklage, weil die Experten des Gerichts keine Beweise für eine Belästigung finden konnten, sondern zum Schluss kamen, das Kind sei unfähig, „zwischen Phantasie und Realität zu unterscheiden“. Hier steht Aussage gegen Aussage. (Woody Allen hat sich übrigens einem Lügendetektortest unterzogen, den er bestand.) Eine unbewiesene Anschuldigung reicht offensichtlich, um unter dem Druck der öffentlichen, gewöhnlich schlecht informierten Meinung eine neuartige Form von Zensur auszuüben.

Pier Paolo Pasolini verlor in den 50er-Jahren seine Stelle als Lehrer, weil er in freier Natur mit minderjährigen Burschen Masturbationsübungen veranstaltet hatte. Auch von der kommunistischen Partei wurde er wegen sittenwidrigen Verhaltens ausgeschlossen. Der Dichter wandte sich dem Film zu. Die Prozesse, die wegen seiner Filme und seiner abweichenden Neigungen gegen ihn angestrengt wurden, haben seiner Reputation nicht geschadet, ganz im Gegenteil. Der Freigeist Pasolini wurde zu einem Idol der mehrheitlich linken Kulturszene.

Wenn heutzutage nicht mit Plakaten, die Details klassischer Aktgemälde zeigen, für Ausstellungen geworben werden darf, wenn Ernst Gomringers ganz und gar nicht anstößiges Gedicht „avenidas y flores“ nach schwer nachvollziehbaren Protesten von der Fassade einer Universität entfernt wird, muss daran erinnert werden, dass die Forderung nach „political correctness“ ursprünglich ein liberales, emanzipatorisches Konzept war. Aus Amerika kommend, gilt es laut Duden als „Einstellung“, die „Ausdrucksweisen und Handlungen“ ablehnt, die jemanden wegen seines Geschlechts, seiner ethnischen Herkunft, sozialen Schicht und sexuellen Orientierung „diskriminiert“.

Worte machen bekanntlich einen Bedeutungswandel durch. Was vor 30 Jahren noch gängige, von niemandem beanstandete Bezeichnung war, kann einen negativen Beigeschmack bekommen, als hätten Worte ein Ablaufdatum. Von Astrid Lindgren bis Peter Handke ist das Wort „Neger“ in literarischem Gebrauch. In deutschen „Pippi Langstrumpf“-Ausgaben ist mittlerweile der „Negerkönig“ durch einen „Südseekönig“ ersetzt worden. Ein Eingriff, über den man durchaus debattieren kann. Christine Nöstlinger verwahrte sich dagegen und witterte Sprachpolizei: „Ich habe einfach keine Lust, Wörter zu verhaften.“ Wie wir aus amerikanischen Filmen wissen, nennen sich Afroamerikaner selber (ironisch) „nigga“. Woraus Nicht-Farbige nicht das Recht ableiten können, es ihnen nachzumachen. Ist das N-Wort vom Aussterben bedroht? Oder machen Sprachgebote erst recht Lust, sich politisch unkorrekt zu äußern?

Was ist ein Unwort? Ein Wort, das es (noch) nicht gibt? Ein Wort, das jeden stumm macht, der es auszusprechen versucht? Eine Wortschöpfung, die Ausdruck reiner Sprachlosigkeit ist? Sagen wir vielleicht so: Ein Wort, das, am rechten Ort zur falschen Zeit ausgesprochen, Übles bewirkt. Das Ungute will – und es nicht selten auch schafft. Ein Unwort hat seine Bedeutung in seinem bewussten Missbrauch. Ein gutes Beispiel dafür ist „Gutmensch“. Darunter wird üblicherweise jemand verstanden, der treuherzig an die problemlose Sprachregelung des Zusammenlebens glaubt. Wie durch Magie sollen die gesellschaftlichen Verhältnisse durch allgemein verordnete Wortwahl bestimmt werden. Darüber lässt sich leicht und billig spotten. Und zum Spott wurde das Wort, das 2016 zum „Unwort des Jahres“ gewählt wurde, auch ursprünglich geprägt. Mit dem Vorwurf „Gutmensch“ werden Toleranz und Hilfsbereitschaft pauschal als naiv, dumm und weltfremd diffamiert. Es findet also eine bemerkenswerte Verschiebung statt. Ein satirischer Begriff, der engstirniges Sprachgouvernantentum geißeln will, wird von sogenannten Patrioten, die eine andere Meinung nur tolerieren, wenn sie sich mit ihrer eigenen deckt, auf aufgeschlossene, mitfühlende Mitmenschen angewandt.

Die Kehrseite der Sprachverrohung ist die übertriebene Sorge, durch die kleinste Unachtsamkeit irgendjemandes Gefühle zu verletzen. Und darin ist nicht zwangsläufig Sensibilisierung zu entdecken, sondern stumm machende Dummheit. Gedacht wird dann nicht mehr, weil das zu Denkende ja vorgegeben ist, es wird in einer Kultur ständiger Gekränktheit nur noch gefühlt. Erschreckt wird auch niemand mehr, weil ja schon alle verschreckt sind. Während die Welt, wie wir sie zu kennen geglaubt haben, auseinanderbricht, ergehen sich große Teile der Gegenwartsliteratur in vormoderner Gefälligkeitsprosa und abgewogener Bildungsbürgertümlichkeit. Dabei gäbe es Dringlicheres zu tun. Was spricht dagegen, die hässlichen Gefühle von Alltagsfaschisten zu verletzen? Warum aber auch nicht die Exekutanten der Sprachpolizeiregelung in Schutzhaft nehmen, bevor sie noch mehr Geiseln nehmen können?

Wenn Shakespeares Dramen erwachsenen Menschen wegen Gewaltdarstellungen und (für die Entstehungszeit typischen) chauvinistischen Entgleisungen vorenthalten werden sollen, um einer möglichen Traumatisierung vorzubeugen, ist das aufklärerische Vorführmodell „PC“ in einen Holzweg abgebogen. Die Kritik daran sollte nicht der extremen Rechten vorbehalten sein.