Umberto Eco führte ein Bücherleben. Mit "Die Kunst des Bücherliebens" hat er diese unbändige Leidenschaft sogar verschriftlicht. Er erklärt darin auch wunderschön Begriffe wie Bibliomanie - eine Art Sucht nach Sätzen, gepresst zwischen zwei Buchdeckel. Ergebnis seiner Langzeitliebe: mehr als 30.000 Bücher in seiner Privatbibliothek. Warum er 1978 beschlossen habe, einen Roman zu schreiben, werde "wohl Stoff für einen Psychoanalytiker bleiben", sagte Eco einmal.

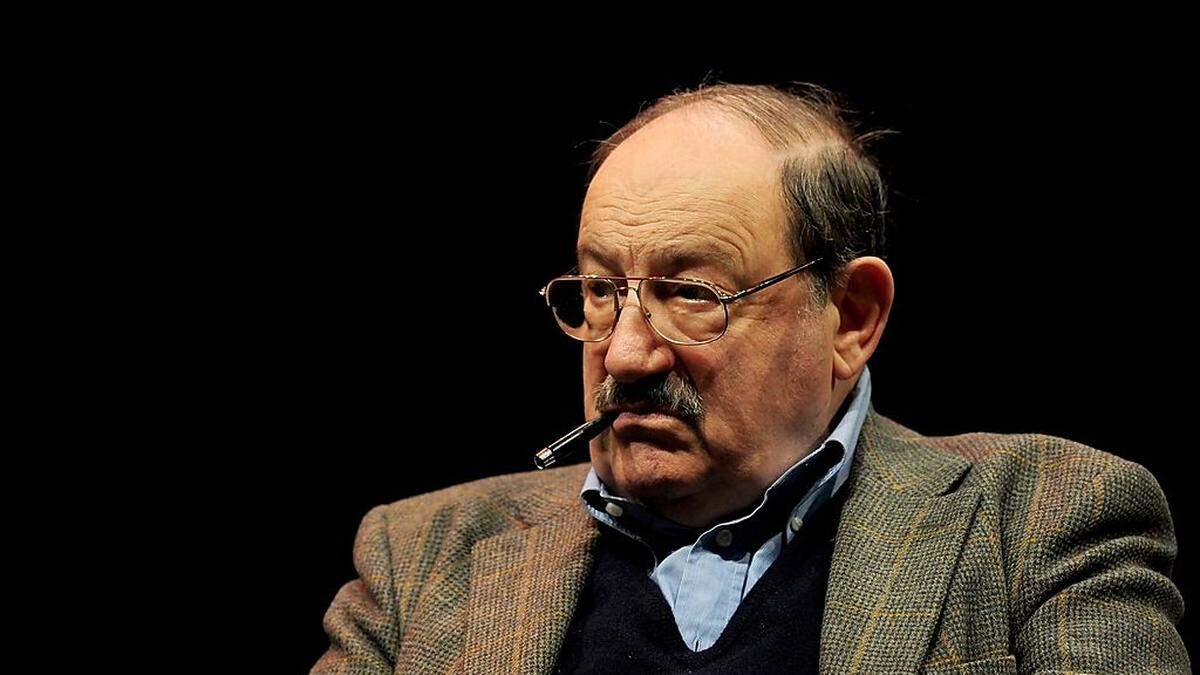

Als er als Romancier, dessen Markenzeichen jahrelang Pfeife und Vollbart waren, als Bestsellerautor durchstartete, hatte er sich in einer ganz anderen Welt längst den Status als ausgezeichneter Semiotikprofessor und scharfzüngiger Intellektueller erarbeitet. 1980 veröffentlichte er den Mittelalter-Mystery-Roman "Il nome della rosa", zu Deutsch "Der Name der Rose". Und über Nacht wurde er im Alter von 48 Jahren einer breiten Weltöffentlichkeit bekannt.

Das Eco-Universum

In seinem Bestseller verlegte darin den Krimi ins frühe 14. Jahrhundert: In die grausame Mordserie in einer Benediktinerabtei im italienischen Apennin rührte er Zutaten wie Geheimlehre, philosophische und literarische Referenzen, enzyklopädisches Wissen sowie Rätsel dazu und fertig war sein Erfolgsroman. Wer dieses einmalige, horizonterweiternde Eco-Universum enterte, den nahm der Autor mit auf eine fesselnde Zeitreise in die Gedanken- und Gefühlswelt des Mittelalters. Mehr als 15 Millionen Exemplare von "Der Name der Rose" sind seit damals verkauft worden. Die kultverdächtige Verfilmung von 1986 mit Sean Connery als Franziskanermönch William von Baskerville schadete Ecos Bekanntheit nicht.

Zu seinem 80. Geburtstag betonte die "Welt": "Mit ihrer Mischung aus Geheimlehre und Partywissen ebneten Ecos Romane eine Mystery-Straße, die mittlerweile von vielen Dan Browns erfolgreich, wenn auch weniger bildungsbeflissen befahren wird."

Ein rastloser Querdenker

"Wenn man sich in seinem Leben mit Dingen beschäftigt, ändert sich ständig alles. Und wenn sich nichts ändert, bist du ein Idiot." Das sagte er in einem seiner raren Interviews 2009 dem "Spiegel". Sein Lebensantrieb, sein Denkmotor waren stets die Rastlosigkeit und der unbändige Wissensdurst. Konsequent tauchte der Italiener in neue, frische Forschungsfelder ein. Umberto Eco war ein Philosoph und Querdenker, einer, für den die Bezeichnung Universalgelehrter erfunden worden scheint. Er scheute sich weder vor Populärkultur noch davon, dass man seine Schriften oder Lehren auch verstehen konnte.

Am Freitag starb Eco im Alter von 84 Jahren. Der Professor hinterlässt eine Ehefrau und zwei Kinder. Sein publiziertes Vermächtnis umfasst mehr als 50 Bücher, darunter Romanmonumente wie "Das Foucaultsche Pendel" (1988), "Wie man mit einem Lachs verreist und andere nützliche Ratschläge" (1992), "Baudolino" (2000) oder zuletzt "Nullnummer" (2015) oder zahlreiche Kinderbücher wie "Die Bombe und der General" (1966), "Die Gnome von Gnu" (1992). Und wer ein geisteswissenschaftliches Fach oder Literatur- oder Sprachwissenschaften studiert hat, ist bestimmt mit seinem Standardwerk "Einführung in die Semiotik" aus dem Jahr 1968 in Berührung gekommen.

Intellektuelle und moralische Instanz

1971 wurde der 1932 Geborene als Professor für Semiotik (Zeichentheorie) an die Universität Bologna berufen, wo er 1975 den Lehrstuhl bekam. Bis 2007 lehrte er an diversen Universitäten und erhielt mehr als 30 Ehrendoktortietel und zahlreiche Literaturpreise.

Er fühlte sich aber nie zum Wissenschaftler im Elfenbeinturm berufen, sondern mischte auch im öffentlichen Leben seines Landes wortstark mit. Der frühere Journalist und Linke war die moralische und intellektuelle Instanz in Italien und ein scharfer Kritiker von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi. Einmal drohte der Mitbegründer der intellektuellen Oppostionsgruppe "Libertà e Giustizia" (Freiheit und Gerechtigkeit) sogar mit Auswanderung, sollte Berlusconi sich noch länger an der Spitze der italienischen Politik halten.