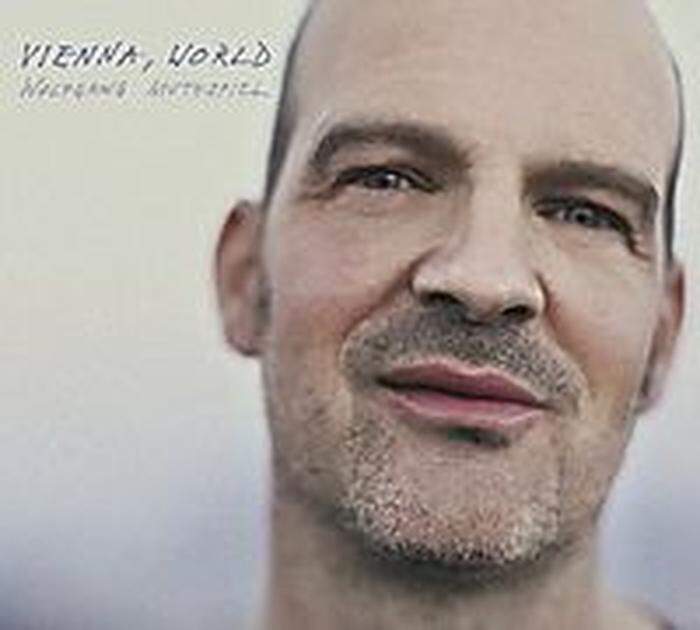

Ihr 2001 verstorbener Vater Kurt Muthspiel war der Chorleiter schlechthin in der Steiermark. Bei all Ihren Projekten schimmert die klassische Musik immer durch. Bleibt Klassik Ihre Ursuppe?

WOLFGANG MUTHSPIEL: Eindeutig, auch meine drei Geschwister haben klassische Musik als Erstes daheim gehört und gespielt, der Bezug dazu war darum sehr stark. Mein Bruder Christian ist der Klassik, obwohl er zunächst auch zum Jazz tendierte, bis heute als Dirigent und Komponist noch mehr treu geblieben als ich.

Brauchte es für Sie den Jazz als Emanzipation vom Elternhaus?

MUTHSPIEL: Oh ja, absolut, es war tatsächlich eine bewusste Emanzipation. Musik war für uns alle das Höchste zu Hause, da konnte man sich schwer abgrenzen, sehr wohl aber innerhalb der Musik. Es gab lange Diskussionen, sich mit Jazz durchsetzen und behaupten zu können. Mein Vater hat ja von dieser Art von Musik zunächst gar nichts gewusst, aber dann war es ein schöner Prozess mitzuerleben, wie er mitgelebt hat mit unserer Entwicklung, uns detailliertes Feedback auf unsere Arbeit gegeben hat und selber noch was Neues durch uns kennengelernt hat.

Mit Ihrer neuen DC „Vienna, World“ geht es mir und wohl auch vielen anderen so: Man glaubt, den Muthspiel endlich verstanden und erwischt zu haben, und dann ist er doch schon wieder wo anders.

MUTHSPIEL: Das ist wohl ein Fisch-Naturell: Immer das zu machen, was mir gerade taugt. Mein Lustprinzip lautet: Wo es am hellsten leuchtet, dort gehe ich hin. Dann bin ich glücklich. Mein Beruf gibt mir natürlich das Privileg, das alles zu machen. Und in den letzten Jahren war es eben die Songwelt, das Singen.

Picasso sagte einmal: „Ich suche nicht, ich finde“. Verrennen Sie sich manchmal beim Suchen?

MUTHSPIEL: Im künstlerischen Leben gibt es kein Verrennen. Kreativität ist nie ein geradliniger Prozess. Komponieren heißt für mich finden, ausgehend von kleinen Zellen, die einem taugen – oft nur ein Takt, ein Akkord, zwei Noten. Dabei geht es weniger um intellektuelles Konstruieren. Gerade dass man nie weiß, wo es noch hingeht, macht die ganze Sache erst interessant, auch als Interpret. Hätte man von Anfang an die Haltung „Ich weiß, wie’s geht“, wäre man vielleicht makellos, aber ganz sicher nicht gut. Auch im Klassikbereich. Der Interpret kann im Moment reagieren, was immer auch die Gefahr des Scheiterns in sich birgt, aber es entsteht stets was Neues, Aufregendes. Wir Jazzer haben es da zugleich leichter und schwerer: Anders als die Klassiker haben wir weniger Struktur vorgeben, aber weitaus mehr Freiräume zum Improvisieren, mit immer neuen Mitstreitern, das ist auch für einen selbst unterhaltsam, herausfordernd, spannend.

Damit ist ein Album für einen Jazzer aber eigentlich ein Paradoxon: Auf der Bühne ist alles offen, mit einer CD alles festgemacht – wie ein geschlossener Brief, da ist nichts mehr zu machen.

MUTHSPIEL: Ich sehe das so: Für uns Jazzer ist ein Album das Einzige, was bleibt. Die Komponisten haben zumindest ihre Partituren. Aufnahmen, die ich als Mitteilungen an die Zuhörer verstehe, sind jedenfalls ein wichtiger Prozess, bei dem man viel über sich und seine Mitmusiker lernt.

Ihre erste Singer-Songwriter-CD „Vienna, Naked“ aus 2012 war ein Ausflug. Ihr zweites Album ist nun wohl eine Reise, nicht nur, weil Sie die 13 Songs darauf in einem Querweltein zwischen Argentinien, Brasilien, Schweden, den USA und Österreich mit verschiedenen Bands aufgenommen haben. Bleibt das Ihr Weg?

MUTHSPIEL: Für mich ist es mehr ein zusätzliches Spielfeld, auf dem ich gern bin. Den instrumentalen Jazz pflege ich selbstverständlich weiter. Beides steht sich nicht im Weg, und auch wenn es gegenseitige Befruchtung gibt, verlangt natürlich das jeweilige Genre etwas anderes: Als Sänger muss ich vor dem Publikum aufmachen, die Leute anschauen, und als Gitarrist bin ich nur mein eigener Sideman: Wenn der ein gutes Solo spielt, dann freut es mich, aber nur nicht zu lang. Man kann da nicht zwischen jeder Strophe solieren, sonst taucht der Song völlig unter. Ich habe kürzlich wieder einmal eine Platte der Beatles gehört. Deren Songs hat man ja ganz episch in Erinnerung, dabei dauern die höchsten 2:30 Minuten, das muss man erst einmal schaffen.

Die wahre Stärke ist also die Essenz?

MUTHSPIEL: Ja, die Fokussierung. Als Singer-Songwriter muss man immer wissen, wann die Ausschweifung zum Tratsch wird. Aber auch sonst. Live gehen ja manche Ideen spielend auf, und manchmal ist man in Situationen völlig gefangen und kämpft beim Konzert bis zum letzten Ton. Ich finde, Jazz und improvisierte Musik zu spielen, ist gut vergleichbar mit dem Rest des Lebens: Manchmal fließt es, manchmal nicht. Und was mache ich, wenn’s nicht fließt? Besser schnell lösen als ewig herumdoktern. Gute Mitmusiker funktionieren da übrigens als Rettungsschirme, die einem mit ihren Noten sagen: „Nein, geh dort nicht hin, komm wieder da her, zu uns!“.

Der leider schon lang verwichene Joe Zawinul sagte einmal, er wusste in seiner legendären Band „Weather Report“ schon Sekunden vorher, was Saxophonist Wayne Shorter spielen wird. Das geht wohl nur mit blindem Verstehen, blindem Vertrauen.

MUTHSPIEL: Die beiden waren ein wirkliches Paar. Ich bin ein großer Fan von Zawinul, und das, was er mit Shorter machte, war wirklich das Beste vom Besten. Sie haben sich gegenseitig bedingt, voll aufeinander einlassen, eine Egoherrschaft ging bei ihnen gar nicht, und so waren sie zwar Gegenpole, haben aber gerade deswegen immer was Unglaubliches erzeugt.

Sie pflegen auch lange musikalische Partnerschaften, lassen sich aber immer, wie auch auf der aktuellen CD, gern auf Neues ein. Ist es gerade die Spannung, die sie reizt, ohne Sicherheitsnetze zu arbeiten?

MUTHSPIEL: Die Idee war in das Projekt „Vienna, World“ mit eingeplant, also mit ganz unterschiedlichen Bands möglichst viele Sprachen und Dialekte zu haben. Die Orte für die Aufnahmen waren nach den Musikern ausgerichtet: In Schweden kannte ich die Lindvall-Brüder sehr gut. Alegre Correa, der lange in Wien gewirkt und dort viel bewegt hat, aber jetzt wieder in seiner Heimat Rio ist, liebe ich wegen seiner außergewöhnlichen Rhythmik. In Argentinien brachte Pianist Guillermo Klein, den ich noch vom Studium am Berkley College in Boston kenne, seine Band mit ins Studio...

Wie muss man sich solche Sessions vorstellen: Alle kommen „Tabula rasa“ ins Studio und stecken dort ihre Köpfe und Instrumente zusammen?

MUTHSPIEL: Ich hatte natürlich eine Menge Songs im Gepäck, ungefähr 30, und überlegte mir schon vorher: Was spiele ich wo? Dann vermittelte ich die Songs mittels Noten oder auch mittels Vorspielen, da ja nicht alle Noten können. Die Probenphasen sind immer ein herrlicher Prozess. Uns Jazzern ist es ja besonders wichtig, dass die Mitspieler ihr eigenes Ding mit reinbringen statt den Chef zu spielen, der als Einziger weiß, wie’s funktioniert. Darum geht man aus dem Studio auch anders raus als rein. Die Songs durchleben eine Metamorphose, oft wird ganz drastisch geändert, mancher Song überlebt die Probenphase gar nicht.

Wandert also ins Nirvana?

MUTHSPIEL: Sicher ist manches zum Vergessen. Aber manches packt man dann doch wieder aus, ändert oft nur ein paar Details, und es funktioniert unter anderen Bedingungen wieder. Ich habe ja grundsätzlich viel mehr Material, als ich jemals verbraten kann. Für mich persönlich ist die Phase des Schreibens grundsätzlich die schönste, mehr noch als das Konzertieren selbst. Das Schreiben und Finden macht mich einfach glücklich. Und wenn ich mir den Tag optimal einteilen kann. In der Früh gehe ich als Erstes nie zum Computer, sondern immer zur Gitarre. Das lässt mich auch das Business, das dazugehört, leichter ertragen. Ich habe zwar meine Agentur, aber natürlich muss man auch selber dahinter sein. Das oder auch auf Tournee zu sein mit der vielen leeren Zeit, in der es nicht um Musik geht, empfinde ich als Arbeit. Die Musik selbst ist nicht die Arbeit, die ist Lebensquelle.

In einem Ihrer Songs heißt es „One suitcase always should be packed“. Bleiben Sie trotz der Reisestrapazen ein Unsteter?

MUTHSPIEL: Natürlich spiegelt der Satz mein Leben wider. Aber in einer Phase, die schon vorbei ist. Lange Zeit war es für mich tatsächlich so: Alles musste bereitstehen, damit ich jederzeit gehen konnte. Aber das hat sich geändert. Im August heirate ich nämlich.

Darf ich fragen...?

MUTHSPIEL: Ja, sicher. Christa ist eine Salzburgerin, die ich schon vor Ewigkeiten in New York kennengelernt habe. Sie ist Kunstrestauratorin, spezialisiert auf moderne Kunst – in der Menil Collection in Houston hat sie zum Beispiel einmal monatelang ein Gemälde von Yves Klein restauriert, das schwer beschädigt war.

Immer flügge zu sein, aber letztlich doch ein Nest zu suchen, ist das eine Frage des Alters?

MUTHSPIEL: Sicher, auch. Aber es geht noch mehr um das Glück, jemanden gefunden zu haben, der den künstlerischen Weg unterstützt. Der dieses ständige Unterwegsseins anders sieht: Da ist ein Mensch, der dem leidenschaftlich nachgeht, was ihm wichtig ist, und immer wieder auch ein Stück Welt heimbringt. Wenn der Partner das auch so lebt, gern reist, neue Sachen erfährt, Länder erkundet – umso besser. Ich muss jetzt jedenfalls keine Koffer mehr packen, nur um schnell weg zu sein, falls etwas schiefgeht, sondern kann mich völlig entspannen.

Den Koffer für die nächsten Termine packen Sie aber...

MUTHSPIEL: ...für die Tournee mit dem neuen Songprojekt, für Auftritte im Trio mit dem Bassisten Larry Grenadier und dem spanischen Schlagzeuger Jorge Rossy, die ich auch aus Boston kenne und die in der Rhythmusgruppe der Band des US-Pianisten Brad Mehldau waren. Im Jänner ist meine nächste Aufnahme für das Münchner Label ECM geplant - in größerer Besetzung, da freue ich mich schon darauf, ein ordentliches Programm mit genug Freiraum zu schreiben für diese Improvisatoren.

Weil Sie Boston und alte Gefährten erwähnten: Das Berklee College war für Sie offenbar viel mehr als ein Studienort.

MUTHSPIEL: Ja, ein Treffpunkt, an dem man einen sehr repräsentativen Ausschnitt einer ganzen Generation kennenlernen durfte. Zusammen Musik aufzusaugen war für jeden von uns ein prägendes Erlebnis. Es ist ein schönes Gefühl zu sehen, dass alle ihre Wege gemacht haben, und bis heute Kontakt halten zu können. Die Jazz Community ist ja eine Big Family.

Wo möchten Sie musikalisch noch hin?

MUTHSPIEL: Ach, das Leben in diesem Körper ist ja begrenzt (lacht laut)!

Heißt: Sie haben noch Pläne für 100 Jahre, aber es geht sich für Sie, gerade 50 geworden, knapp nicht mehr aus, oder wie?

MUTHSPIEL: Nun, ich hoffe natürlich, dass ich noch viele Dinge an- und reinpacken kann. Eines davon: Noch eine richtige gute Aufnahme von Bach Lautensuiten zu schaffen, aber so ein Projekt würde auf Jahre meine volle Konzentration beanspruchen. Die rund eineinhalb Stunden Musik, die Bach schrieb, sind jedoch so reich, dass es die Mühe allemal wert wäre. Vielleicht in einer Zeit, in der ich nicht mehr so viel auf Tournee bin und die Finger noch mitmachen.

Sportlicher Ehrgeiz?

MUTHSPIEL: Nein, eine frühe Liebe. Nachdem ich als Jugendlicher von der Geige zur Gitarre wechselte, entdeckte ich erstmals Bach und dachte mir: Das ist das Beste, das man auf diesem Instrument spielen kann. In einem gewissen Grad glaube ich das heute noch. Mir gefallen viele Interpretationen der Lautensuiten, etwa von Paul Galbraith, der in Basel an der Schola Cantorum lehrt, und speziell jene von Julian Bream – ich bin seit jeher ein Fan des Briten, weil er auf der Bühne immer viel riskiert hat und entweder mit vielen Fehlern in die Katastrophe geschlittert ist oder einen genialen Wurf gelandet hat. Er ist jedenfalls das genaue Gegenteil von einem sicheren, aber langweiligen Klassik-Interpreten.

Ist es für einen selbst heilsam, sich ganz ungeschützt auf so einen Prüfstand zu stellen wie mit Bachs Lautensuiten?

MUTHSPIEL: Große Herausforderungen sind immer gut. Die Möglichkeit zu suchen, dorthin zu kommen, wo etwas Besonderes herrscht. Dabei geht es nicht darum, ob einem handwerklich etwas gelingt, obwohl: Alle Noten von Bach richtig zu spielen ist schon schwer genug, da muss man üben wie verrückt. Viel wesentlicher ist aber, in die Tiefe der Musik vorzudringen, quasi Sufismus. Schubert „Winterreise“ wäre auch so ein eigener Kosmos, ein Prüfstein, die möchte ich noch einmal singen, aber nicht in einer Jazzversion, sondern ganz original.

Unter Sängern heißt’s, die „Winterreise“ soll man nicht anrühren, bevor man 35 ist. So gesehen haben Sie ja in etwa die Reife.

MUTHSPIEL: Ich fürchte nur, der Satz ist länger: „Und auch nicht anrühren nach...“

INTERVIEW: MICHAEL TSCHIDA