Kaiser Napoleon ließ sich stets lautstark mit Fanfaren ankündigen, wenn er, meist mitten während der Aufführung, im Opernhaus ankam; seine Gattin Josephine mühte sich dagegen eher selten mit den prunkvollen Gewändern ab und erschien öfters im Morgenmantel in ihrer Loge – selbstverständlich durch einen Sichtschutz vor den neugierigen Blicken der Bürgerlichen verborgen. Kuriose Begebenheiten, aberwitzige Anekdoten: In seinem neuen Buch „Oper. Geschichte einer Institution“ liefert Michael Walter, Musikwissenschafter an der Karl-Franzens-Universität Graz, interessante Hintergrundinformationen sowie weitgehend unbekannte Fakten zur Institution Oper. Dabei deckt der Forscher einen Zeitrahmen von vier Jahrhunderten auf vier Kontinenten – Europa, Asien, Australien und Nord- sowie Südamerika – ab.

Generell zeichnet sich der Opernbetrieb des 18. und 19. Jahrhunderts vor allem in Europa und Amerika durch seine moralische Zweischneidigkeit aus – gut sichtbar am Beispiel der SängerInnen: „Einerseits gingen sie einem ‚fragwürdigen‘ Beruf nach und landeten zu Disziplinierungszwecken auch öfter einmal hinter Gittern. Genau so rasch wurden sie aber entlassen, wenn es galt, das Publikum zu begeistern“, weiß Walter. Der Opern-Experte betrachtet in seinem Buch alles, was zum Betrieb dazu gehört: Künstler und Claqueure, Reisebedingungen und Rechtsfragen, Gagen und Garderoben. Zum ersten Mal überhaupt wird auch ausführlich auf die schlechten Lebensbedingungen und Honorare der Sänger an kleineren Theatern eingegangen. Die „Stars“ der Szene erhielten dagegen stattliche Löhne, die den Vergleich mit heutigen Gagen nicht scheuen müssen. „Insgesamt sind die Gehälter der Sänger seit dem 18. Jahrhundert aber drastisch gesunken, selbst wenn man Inflation und steuerliche Abgaben berücksichtigt“, schildert der Musikwissenschafter.

Bestverdienst: Bezahlter Beifall

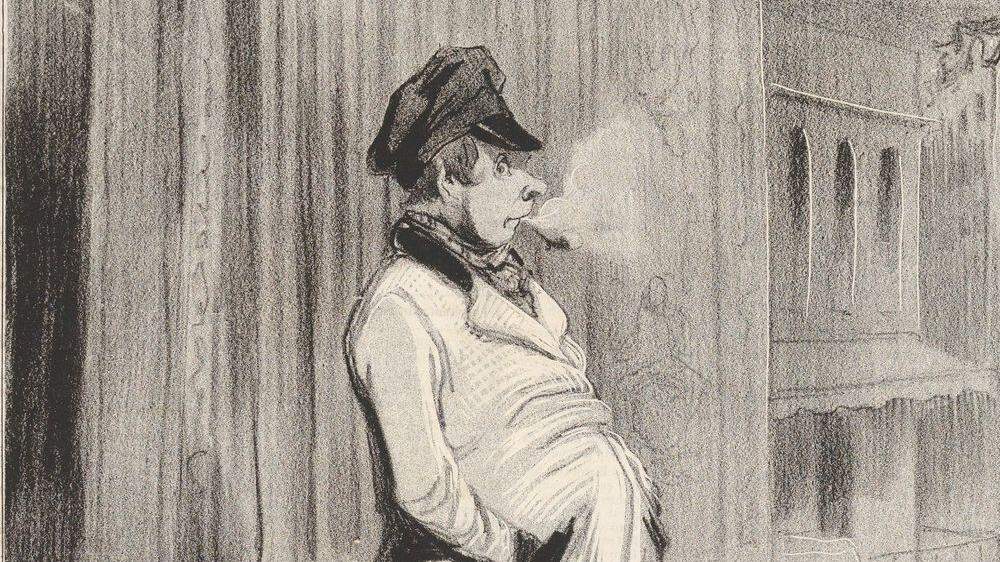

Viel Geld wert waren die Dienste der Claqueure: Gut sichtbare, strategisch im Parterre positionierte Personen, die in ausgewählten Momenten begeistert applaudierten. „Der Chef de Claque an der Pariser Oper verdiente um 1850 rund 40.000 Francs im Jahr“, weiß Walter. Gespart wurde dafür anderswo umso mehr: Weiße Kostümbestandteile wurden beispielsweise jahrelang nicht gewaschen, die Farbe kurzerhand mit Kreide wiederhergestellt, was zu einem entsprechenden Gestank in den Garderoben führte. Von alledem merkte das vornehme Publikum natürlich nichts: „Ein Besuch in einem noblen Opernhaus glich im 18. Jahrhundert einem heutigen Vergnügungspark: Man konnte nicht nur die Handlung auf der Bühne verfolgen, sondern nebenbei auch im Spielsalon sein Glück versuchen, Eis essen oder sich im Parterre stehend unterhalten – ein gesellschaftliches Sehen, Gesehen werden und Beobachten“, erklärt Walter.

Graz: katastrophale Performance, köstliche Kulinarik

Doch nicht nur die großen Opernhäuser in Metropolen wie Paris oder Berlin hat sich der Musikwissenschafter angesehen. Auch die kleinen Stadttheater, von katastrophaler Aufführungspraxis gekennzeichnet, nimmt er unter die Lupe. „In Graz spielte das Orchester während einer Aufführung von Gasparo Spontinis „Die Vestalin“ im Jahr 1818 so schlecht, dass die Primadonna Maria Anna Sessi den Takt von der Bühne aus angeben musste“, erzählt der Forscher. Wien war da schon ein viel heißeres Pflaster: „In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erhielten ausländische KünstlerInnen, darunter war auch der Komponist Gaetano Donizetti, ein Merkblatt, wie man sich in der Hauptstadt zu verhalten hatte“, schildert Walter. Reisenden aus Italien wurde übrigens die Strecke über Laibach und Graz nach Wien empfohlen, weil das Essen sehr viel besser schmeckte als in Villach und Judenburg.