Wie seltsam die Wege der Literatur doch mitunter sind. Er gilt zwar unbestritten als Dichter von Weltgeltung, dennoch hätte er es ohne die legendäre Verfilmung seines Romans „Alexis Sorbas“ jenseits seiner griechischen Heimat wohl kaum über den Status eines „berühmten Unbekannten“ hinaus geschafft. Und sein Roman, im Film mit viel Folklore und Sirtaki-Tänzen befeuert, würde sich heute vielleicht lediglich im Gepäck mancher lesefreudiger Touristen befinden, die mehr über das Lebensgefühl und die Denkweisen der Bewohner von Kreta erfahren wollen.

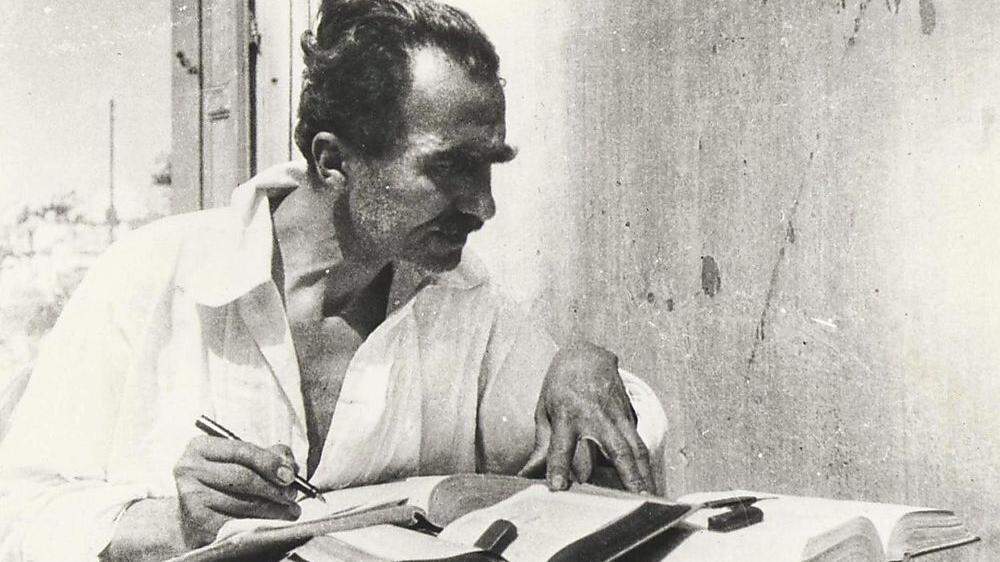

Nikos Kazantzakis, der große Einzelgänger und Außenseiter, der Ruhe- und Rastlose, den es von seiner Heimat Kreta aus quer durch Europa trieb, hätte dies wohl als Belanglosigkeit abgetan. Er erachtete viele seiner Romane, darunter auch die ebenfalls verfilmte „Letzte Versuchung Christi“, lediglich als literarische Zugaben, als „Nebensächlichkeiten“ - so seine eigene Einschätzung.

Mythisch-magisches Dreieck

Denn fast sein gesamtes Denken und all seine Schaffenskraft investierte er in einen in der Literaturlandschaft einzigartig dastehenden Monolith - in die Fortsetzung von Homers „Odyssee“. Fast 15 Jahre lang arbeitete er an seinem Versepos, immer wieder unzufrieden mit dem Resultat, erst 1938 vollendete er im siebenten Versuch die endgültige Version. Exakt 33.333 Verse umfasst die Weiterschreibung, ein Jahrhundertwerk ist es geworden, das ein mythisch-magisches Dreieck vollendet: das Werk von Homer, die „Göttliche Komödie“ von Dante und eben die „Odyssee“ von Kazantzakis.

Es ist, wie Kazantzakis notierte, „das Ringen, Stufe um Stufe emporzusteigen und so hoch zu gelangen, wie Kraft und Trotz es führen könnten“. Und es ist das wortmächtige, an wuchtigen, rätselhaften Sprachbildern und poetischen Juwelen reiche Vermächtnis eines heroischen Pessimisten, in seiner Heimat als „Desperado des Geistes“ bezeichnet. Mit Dantes Protagonisten hat Dysséas, wie der Autor seine rebellische Hauptfigur nennt, wenig gemein, auch nicht mit jenem Wahrheitssuchenden, den Homer auf seine Irrfahrten schickte.

"Ich erwarte nichts, ich fürchte nichts, ich bin frei ..."

Dieser Dysséas ist archaisch, grausam, eine personifizierte Urgewalt, die aber auch romantische Züge in sich trägt. Sein Bestreben (oder Auftrag) ist es, vorhandenes Geistesgut und vorherrschende Spiritualität zu zerstören, um den Weg zu ebnen für gänzlich Neues. Von enormer Symbolkraft ist in seinem Werk ein Koloss, ähnlich jenem von Rhodos. Doch dieser steinerne Gigant kehrt Europa den Rücken zu, sein Blick ist nach Asien und Afrika gerichtet und wird so zum Sinnbild für das angesichts der aktuellen Weltlage bestenfalls fromme Wunschdenken des Literaten, die Kulturen und Religionen dieser drei Kontinente zu verschmelzen, dominiert von der Allmacht der Seele.

Nun, zum 60. Todestag des Dichters, wurde dieses ungeheuerliche Werk überarbeitet und in zweisprachiger Version neu aufgelegt. Mit Furor zu Papier gebracht von einem Autor, der von sich selbst sagte, er wolle nicht schreiben, sondern schreien, der oft in völliger Armut lebte, Dante und Goethe übersetzte und sich nach Vollendung seiner Odyssee auch einer Neuübersetzung von Homer widmete. Zwei Liter Olivenöl bot ihm der Verleger als Honorar, im Jahr 1942 galt das fast als noble Zuwendung.

„Ich erwarte nichts, ich fürchte nichts, ich bin frei ...“, lautet der Spruch auf dem Grabstein von Nikos Kazantzakis, der uns das Fürchten und auch das Glauben anders lehrt.